L’imposant portrait d’homme qui domine le hall d’entrée du château de l’Isle-de-Noé, est celui de Léon d’Hervey de Saint-Denys (1822-1892), qui était sinologue (titulaire de la chaire de chinois au Collège de France), et pionnier de l’étude expérimentale des rêves. (1) Mais, au-delà du portrait rappelant les liens étroits qui unissaient notre savant aux Noé, notamment au dessinateur Cham, l’historien n’est pas au bout de ses surprises. En se mariant en 1831 avec François-Thomas (Franck) de Noé, petit-fils du comte Louis-Pantaléon de Noé (2), sa demi-soeur Laure Trousset apportait une liasse importante de papiers de famille relative à une sucrerie antillaise qui lui venait de son grand-père Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis (3), propriétaire d’une habitation au Trou-du-Nord (nord-est de Saint-Domingue, près du Fort-Dauphin). La découverte de ces documents (4) permet de retrouver une nouvelle liaison américaine et de suivre l’évolution d’une sucrerie sur plus de deux décennies, qui n’est pas sans traits communs avec ce qui est advenu sur les domaines antillais du comte de Noé (5).

Léon d’Hervey de Saint-Denys (1822-1892)

Portrait du hall d’entrée du château de L’Isle-de-Noé

L’Amérique comme lettres de noblesse

Qui sont ces Juchereau de Saint-Denis alliés aux Noé ? À l’origine, il s’agit d’une famille de commerçants normands du Perche qui participe à la colonisation de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. En 1690, un Nicolas Juchereau de Saint-Denis se distingue dans la défense du Québec menacé par les Anglais, ce qui lui vaut d’être anobli par Louis XIV. Certains de ses descendants descendent le Mississippi, s’intéressant à la Louisiane (6) et aux Antilles. Un petit-fils de Nicolas, Joseph-Charles, devient en 1727 magistrat au Conseil Supérieur du Cap-Français (organisme enregistrant les édits du roi et rendant la justice), dans cette colonie de Saint-Domingue alors en pleine expansion. Personnalité en vue, il va devenir doyen de cette institution. Marié en 1725 au Cap-Français avec Thérèse Bacon de Cazelle, il est le père de trois garçons ; si les deux premiers garçons, devenus officiers de marine, décèdent tôt (l’un en 1757, l’autre en 1759), le troisième, Louis-Barbe, né au Trou-du-Nord le 23 mars 1741, est envoyé lui-aussi en métropole suivre une carrière militaire. Ce Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis va attirer notre attention de par son héritage. On le voit suivre un parcours classique : en 1760, il entre comme cornette au régiment de cavalerie de Bourbon-Busset, puis passe comme lieutenant aux Gardes Françaises, où il va atteindre le grade de lieutenant-colonel. Sa carrière militaire ne présente rien d’extraordinaire ; il se retire du service en 1776 et reçoit la croix de Saint-Louis deux ans plus tard. Seigneur de la terre de Lenguy en Touraine, il vit à Tours, marié depuis 1774 à Hélène-Mélanie de Barbançois, issue d’une vieille et puissante famille de la noblesse berrichonne. Si ces deux frères sont décédés jeunes, il a aussi une soeur, Catherine, qui épouse Louis Lantilhac, comte de Sédières (7), brigadier des armées du roi, commandant en second de la partie sud de Saint-Domingue.

On voit donc que cette lignée Juchereau de Saint-Denis, de noblesse récente (8), a fini par tisser des liens étroits avec la haute aristocratie terrienne du royaume. Louis-Barbe n’a finalement fait que naître à Saint-Domingue ; il est un propriétaire absentéiste, comme Noé, quand il hérite de son père, décédé au Cap-Français en avril 1765.

À cette époque, il est encore mineur (19 ans) et, de toute façon, bien loin de son île natale. C’est son tuteur, Jean-Baptiste de la Forgue, conseiller au Conseil supérieur du Cap, qui est chargé d’effectuer l’inventaire après décès du domicile (rue Sainte-Marie, au Cap) et de procéder à la vente aux enchères des meubles et effets (13 mai 1765), bien insuffisante pour couvrir les dettes que le défunt avait en cours auprès d’une trentaine de personnes (malheureusement, les documents disponibles ne donnent que des bribes de ces engagements, dont les règlements vont courir pendant des années (9). Louis-Barbe hérite d’un vaste domaine foncier établi dans au Trou, sa paroisse de naissance.

De ce domaine, il va vendre une bonne partie sise au canton dit de l’Acul Saint-Denis ; ce canton« qui paraît avoir reçu son nom de l’habitation Juchereau de Saint-Denis, est au Sud du point où commence la gorge des Perches » indique le chroniqueur Moreau de Saint-Méry (10). Pour éponger les dettes de son père, le jeune Louis-Barbe donne (en 1768) procuration à son beau-frère Sédières pour vendre, sous forme de différentes parcelles, une superficie totale de 433 carreaux (soit 558,5 ha), dont on ne sait trop s’ils sont en friche, en pâturage ou en culture, à l’exception d’une parcelle qui contient explicitement 21 000 pieds de café. Différents acheteurs vont se présenter entre septembre 1771 et février 1773 (11). Les paiements vont, comme souvent, trainer en longueur et, puisque le numéraire a tendance à manquer, s’effectuer parfois en nature, en l’occurrence en esclaves. Car Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis ne tourne pas le dos à Saint-Domingue, même s’il n’y réside pas. Il lui reste l’essentiel du patrimoine familial : une sucrerie, dont il faut relancer l’activité, et deux places.

État des lieux de l’habitation Juchereau de Saint-Denis

On a une approche de ce domaine par un acte établi par Me Brunet de Barigny, notaire au Fort-Dauphin, le 14 mars 1772. Il s’agit de la mise en possession du sieur Jean Bouttier de Saint-Sernin, «chevalier». On ignore tout des conditions de ce recrutement, mais les recommandations et relations personnelles ont évidemment eu un rôle primordial. À cet administrateur est confié la gestion du domaine, auparavant dévolu – au moins un temps – au sieur de la Forgue.

La sucrerie a un aspect très classique. On y voit un moulin à eau (bâtiment en maçonnerie, couvert en tuiles), un bâtiment servant de sucrerie avec deux équipages (batteries) de cinq chaudières, un fourneau à briques, un grand corps de bâtiment (trois ailes) ayant une briqueterie (12), deux purgeries, trois chambres et deux petits magasins, un bâtiment servant d’étuve, un bâtiment (rez-de-chaussée : un corridor et trois cachots ; premier étage : une grande chambre).

Par ailleurs, en maçonnerie et tuiles : un corps de logis de quatre chambres et deux cabinets, le tout carrelé, un bâtiment d’une grande chambre carrelée servant d’hôpital (nom prétentieux pour désigner le dispensaire servant à soigner les esclaves), de deux cabinets carrelés et une remise, un bâtiment servant de cuisine et ayant trois chambres, un bâtiment servant de clapier et colombier.

On compte aussi un poulailler (en mauvais état), une remise à cabrouets (charrettes), un parc à mouton, trois cases à bagasse (résidus de canne à sucre broyées, servant de combustible), un lieu d’aisances.

Les esclaves (au nombre de 221) sont logés dans 48 « cases à nègres », alignées (habituellement, elles sont plutôt réunies en trois ou quatre « rues »).

Le cheptel animal se résume en 28 mulets, 30 boeufs, 12 vaches, 6 gazelles (génisses), 11 chevaux et 9 poulains ou pouliches, 1 bourriquot, 48 moutons, 18 chèvres ou boucs.

L’inventaire ne dit cependant rien quant aux surfaces plantées ; on ignore quelle superficie est mise en culture à ce moment-là.

Les deux autres places sont plus modestes : la place dite «des Perches» contient une grande case de deux chambres, un colombier, une case à coton et une case à nègres (7 esclaves alors présents) ; la caféière de l’Acul Saint-Denis est ridicule : on a certes un moulin à café et une case pour stocker le café, mais seulement 4 esclaves, ce qui n’est pas signe de prospérité. De fait, dans les années qui suivent, l’activité caféière est abandonnée : cette place de l’Acul Saint-Denis (d’une superficie de 183 carreaux, soit 236 ha) va servir de «places à vivres», autrement dit de jardin collectif pour la nourriture des esclaves, même si une «très petite partie» seulement est utilisée, tandis que la place des Perches (160 carreaux, soit 206 ha) sert de « hatte », autrement dit d’enclos pour les animaux.

Dans l’ensemble, le domaine apparait intéressant et ayant du potentiel. Mais il revient de loin.

Les esclaves

Si, en 1772, on compte 242 esclaves, quatre ans plus tôt, en 1768, il n’y en avait que 221. L’augmentation constatée (+ 23) vient peut-être de quelques naissances mais surtout d’achats de nouveaux arrivés, notamment de nation « congo » (13). En termes de « nations », l’atelier est composé pour quasiment la moitié (47,5%) de créoles – c’est-à-dire natifs de l’Amérique –, 24,5 % de Congos, 14% issus de la Côte des Esclaves – Aradas, Fons, Nagos – , et le restant (14%) étant composé d’une dizaine d’origines différentes. L’homogénéité n’est donc pas de mise.

Surtout, cette acquisition de sang neuf est, dans la logique de l’époque, d’autant plus nécessaire pour une relance de la sucrerie que le visage de la population esclave a tout d’un désastre sanitaire. En 1768, en effet, l’inventaire indique explicitement que, pour le moins, 79 esclaves ont un problème de santé (sur 221, soit 35%). Cela pose clairement le problème de leur encadrement et des soins dont ils ont été l’objet, le Code Noir faisant pourtant obligation au maître d’entretenir la force esclave. Cette obligation semble bien théorique ici, puisqu’on relève 1 «passable», 20 «faibles» (jusqu’à quel point ?), mais aussi 1 «estropié», 1 «impotent», 32 «infirmes», 3 «invalides», 2 «manchots» (à la suite de quels accidents ?), sans oublier 1 «pulmonique» (sic), 1 «poitrinaire», 1 «asthmatique», 5 «hernies», 2 exostoses (excroissances d’os), 1 souffrant de «crabe» (crevasses sous les pieds ou aux articulations), 1 ayant le poignet cassé, 1 homme ayant un problème de jambe, 1 «valétudinaire», 3 scrofuleux, 1 femme souffrant d’une descente de matrice et 1 homme souffrant de «dissolution» (dépression). Sans compter 6 «hors service» du fait de leur grand âge.

Le déséquilibre des sexes existe, mais sans être trop accentué en 1768 (on compte alors 115 hommes et garçons, 106 femmes et filles) ; quatre ans plus tard, l’écart s’accentue : 136 hommes et garçons pour, encore, 106 femmes et filles. Le renfort acquis est donc masculin ; l’encadrement a manifestement souhaité davantage de représentants du sexe dit fort pour abattre de la besogne. Quant aux âges, on n’a de renseignements (du reste partiels) que pour l’année 1768 : ainsi, on a a priori 25 garçons et 31 filles de moins de 16 ans, mais 35 hommes et 17 femmes entre 25 et 35 ans. Ce qui ne correspond pas à une répartition naturelle, mais est fonction d’achat de « bois d’ébène ».

Différentes gestions, un même problème

Les papiers Juchereau indiquent que plusieurs procureurs se sont succédé, sans que l’on sache la (ou les) raison(s) de ces successions et comment le successeur a été engagé :

- le sieur de Saint-Sernin, que l’on sait par ailleurs officier de milice : gestion de mars 1772 à mai 1776 (un peu plus de quatre ans) ;

- une période transitoire de six mois assurée par le gérant (14), Leslain (juin-novembre 1776) ;

- le sieur Descourt de la Tonnelle : gestion de 1777 à mi-1783, soit six ans et demi ;

- le sieur Siméon Worlock à partir du 18 septembre 1783 (15) et jusqu’en 1790 au moins (sept ans et demi) (16). Le personnage est connu : créole d’origine anglaise (natif d’Antigua, île au nord de la Guadeloupe) naturalisé français, médecin, homme de science (correspondant de la Société Royale de Médecine de Paris) très introduit dans les milieux les plus influents, il est l’un des pionniers de «l’inoculation», autrement dit de la vaccination antivariolique. Il avait déjà la procuration de la sucrerie Charitte.

La sucrerie produit d’abord «en blanc», c'est-à-dire que le sucre est «terré», teinté par une terre blanche spéciale qui le colore en se diffusant dans les pains de sucre en train de sécher (17). Elle produit aussi du sucre «commun», c’est-à-dire brun. Par ailleurs, l’habitation vend les sirops résiduels aux navires venus de Nouvelle-Angleterre (qui s’est fait une spécialité de leur distillation, produisant du rhum).

L’examen de ces comptes, dont la présentation n’a rien de standard, conduit à plusieurs remarques. Le premier rapport de Siméon Worlock indique qu’on est bien peu informé des productions réalisées du temps du sieur de Saint-Sernin, mais qu’elles semblent avoir été importantes (une indication cependant pour la période allant de mai 1775 à avril 1776 : 161 243 livres de recette de la vente de sucres et sirops) ; durant la gestion de Decourt de la Tonnelle on a de mauvaises années pour la vente des sucres, la guerre d’indépendance des Etats-Unis d’Amérique troublant considérablement la liberté de navigation. Malgré les oscillations, le revenu moyen aurait tourné autour de 118 000 livres de Saint-Domingue par an (18). Le chiffre est intéressant, mais quid de la gestion du quotidien ? Sur le total des dépenses engagées de 1777 à 1782, 34%, soit un bon tiers, est relatif aux appointements des différents cadres blancs, ce qui est loin d’être négligeable. Par ailleurs, on remarque aussi que 22% des sommes engagées ont servi, entre 1777 et 1778, à l’achat de 42 esclaves. Sans oublier que, durant cette période, on compte 20 naissances. Or, quelle n’est pas la surprise de Siméon Worlock de ne compter, au moment de sa prise de fonction, que 204 esclaves, soit un déficit total d’une centaine de personnes par rapport aux 304 individus escomptés ! Rien n’est dit permettant d’expliquer la chose ; entre les décès de vieillesse, les épidémies, les accidents et le « marronnage » (les comptes indiquent pour chaque année des frais relatifs à la capture de fuyards (19), difficile de trancher. Une chose est certaine cependant : l’atelier esclave est fort mal tenu. Quant à l’état des lieux, il laisse aussi à désirer. « Le mauvais état de tous les combles des bâtiments augmentera pendant 3 ou 4 années les frais d’exploitation et d’entretien. Toutes les manufactures moyennes de Saint-Domingue dépensent au moins le tiers de leur produit aux frais du roulement » écrit Siméon Worlock, constatant donc que son prédécesseur n’a pas été assez attentif à l’entretien pourtant nécessaire du bâti (de gros frais avaient cependant été engagés pour la réparation du moulin broyeur de cannes).

Au-delà de la tendance qu’ont les administrateurs à dénoncer ce qui ne va pas dans la gestion du prédécesseur, que dire ? Il semble que le propriétaire absentéiste ait songé à vendre un domaine qui ne lui rapportait guère. Worlock l’en dissuade. L’actif (meubles, immeubles, ce que doivent les débiteurs) est de 1 194 335 livres ; le passif est certes considérable : 949 453 livres (du fait de dettes qui trainent, de frais de justice (20), de probables dépenses inconsidérés ou somptuaires (21). Mais, indique Worlock, « par cet aperçu, la fortune de M. de Saint-Denis est réduite à 244 882 livres. On ne peut donc pas proposer à M. le marquis de Saint-Denis la vente de ses habitations comme un moyen de liquidation ; en renonçant à leur produit, sa gêne serait encore plus grande qu’elle ne le sera en se contentant de la plus modique pension et il aura l’espoir de laisser à ses enfants une fortune qu’il leur aura acquise par ses privations ». De fait, le propriétaire conserve son domaine (22). On ne peut seulement, à défaut de comptes précis et complets, que méditer ce qu’écrit Worlock plus loin à propos de l’attitude du maître de terre : « la position de M. de Saint-Denis est absolument semblable à celle d’un spéculateur qui emprunterait un million à 5 ou 6% pour le placer à 7 mais d’une manière bien casuelle ». Or, le hasard ne fait pas forcément bien les choses…

Pragmatique, Worlock indique sans fard ce qu’on est en droit d’attendre de cette sucrerie. Chez Charitte, sucrerie du Quartier Morin (proche de la ville du Cap-Français) qu’il connaît bien pour l’administrer, la terre est bonne, on peut par carreau espérer faire 100 formes (moules à pain de sucre) pesant entre 40 et 46 livres (23) ; à Juchereau, « on peut supposer raisonnablement que le carreau de terre au Trou n’en donnera pas mieux de [sic] 60 » ; et encore, des formes contenant entre 35 à 40 livres-pesant de mélasse à cristalliser. Au bout du compte, « la différence de terres et de composition, la différence de manufacture, etc. ne permettront jamais à l’habitation Juchereau de Saint-Denis d’atteindre au point de perfection où cette dernière [Charitte] est arrivé ». Worlock estime que les 90 carreaux (116 ha) plantés en cannes de Juchereau peuvent donner en moyenne annuelle 200 000 livres-pesant (environ 97,8 tonnes) de sucre, soit 110 000 livres (argent de Saint-Domingue) de revenu. Donc, ne pas se bercer d’illusion, ce domaine est de valeur honorable, sans plus.

Essayons de préciser. Une estimation à partir du foncier, du mobilier (esclaves compris) et du bâti de l’ensemble (sucrerie, hatte des Perches, place de l’Acul Saint-Denis et, pour mémoire, un emplacement à l’embarcadère de Jacquezy) conduit Worlock à avancer la somme de 1 089 700 livres (argent d’Amérique). Cette approche est minorée par rapport à ce que la procédure d’indemnisation va conclure : en 1826, le prix de l’habitation est fixé à 1 070 847 francs (ou livres, argent de France) (24).

Redresser le domaine

En confiant l’administration de sa sucrerie à Siméon Worlock, Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis l’accompagne d’instructions précises concernant les esclaves, les appointements des cadres blancs, la façon dont il veut que soient présentés les bilans comptables, ainsi que d’indications quant au règlement de ses dettes.

Les instructions concernant les esclaves témoignent du souci d’une vraie reprise en main de l’atelier, après des années de déshérence. Ces directives sont très classiques, mais encore faut-il qu’elles soient explicitement précisées, comme c’est le cas ici. Le souci d’améliorer l’état général de santé, notamment en contrôlant le fonctionnement de l’hôpital, et aussi en « inoculant » les esclaves contre la variole (non à titre philanthropique, mais pour éviter de coûteuses pertes) est affirmé.

L’usage de donner un jour par semaine aux mères de cinq enfants vivants, d’accorder la « liberté de savane » (liberté de fait, et possibilité de sortir de l’habitation) aux mères de six enfants vivants sont des dispositions vues par ailleurs, mais probablement pas trop appliquées jusque là à Juchereau. On peut observer cependant que la liberté de savane est conditionnée par le comportement de la bénéficiaire, le maître peut toujours la faire retourner en esclavage.

La distribution de deux tenues de toile, le soin des «places à vivres» sont des obligations du Code Noir. Ces dispositions peuvent cependant s’interpréter comme le rappel d’usages oubliés sur l’habitation dans les régies précédentes. Idem pour la mention de ne pas former d’individus ayant une activité autre que celles nécessaires à la bonne marche de la sucrerie (« perruquier, couturier » (25). Il est également précisé que l’effectif de l’atelier doit être suivi, pour éviter les pertes vues par le passé.

Par ailleurs, les instructions quant aux appointements des cadres sont succinctes mais précisent qu’un raffineur blanc n’aura que 3 000 livres par an (et jusqu’à 1 000 livres de prime selon son zèle). Avec cette remarque au passage : «cet aiguillon [la prime] est nécessaire à Saint-Domingue vis-à-vis des trois quarts des jeunes gens qui n’ont que l’intérêt pour guide, et l’autre quart ne s’en trouvera pas offensé quand il saura que c’est une règle dictée par le propriétaire». Lequel sous-entendrait-il qu’il s’est fait abuser par le passé ?

Pour ce qui est des bilans comptables, le propriétaire absentéiste semble exprimer sa lassitude de recevoir des comptes peu lisibles et très divers dans leur forme et donne des instructions précises pour que la chose cesse. Siméon Worlock va suivre de près ces souhaits ; en témoigne le bilan qu’il envoie de sa gestion courant du 1er mars 1784 au 1er mars 1785, présenté en annexe, un modèle du genre. À ce moment-là, le domaine est encore en déficit (environ 38 000 livres annuelles pour les deux exercices figurant dans la liasse de documents), et le passif à éponger est lourd.

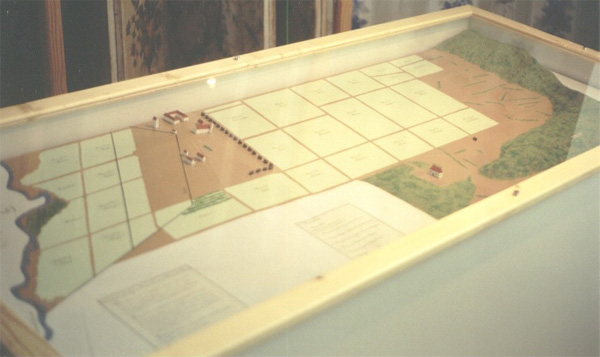

Enfin, document précieux, figure un plan de la sucrerie, probablement établi fin 1785. Il précise que l’habitation a fait l’acquisition d’une parcelle de 60 carreaux (77,4 ha) venant de la succession Dureau. Si bien que la sucrerie Juchereau de Saint-Denis compte alors un total de 194 carreaux (250 ha) dont, rappelons-le, 90 carreaux (116 ha) de champs de cannes qui nécessitent d’être irrigués. L’eau vient de la rivière de Caracol, qui apporte également celle nécessaire au moulin broyeur de cannes. Ce plan montre bien les parcelles (dites aussi « pièces »), numérotées et nommées pour faciliter la gestion des coupes et de fabrication des sucres. Les stries semblent évoquer des jardins individuels pour les esclaves ou des jardins collectifs. Les logements des esclaves (41 cases à nègres à ce moment-là selon un autre document) sont bien alignés face aux champs de canne.

Parallèle

Que conclure de cet aperçu général ? D’abord qu’en l’absence du propriétaire, les personnes à qui la gestion est confiée s’y attèlent avec un zèle somme toute bien relatif. Les procureurs et gérants de la colonie ont une peu flatteuse réputation de malhonnêteté, pensant d’abord à leurs intérêts avant ceux du possédant. C’est le cas ici ; Worlock souligne des dysfonctionnements (et lui-même, comment va-t-il gérer l’habitation ?). Quoi qu’il en soit, le maître, mais aussi – et surtout – les esclaves, en font les frais dans leur vie quotidienne. On peut ensuite tenter un parallèle avec l’évolution de la grande sucrerie des Manquets ayant appartenu à la même époque au comte de Noé. C’est le même cas de figure : approximation dans la gestion et difficultés financières notamment dues à un maître qui dépense sans compter ou de façon hasardeuse. Dans le cas de Noé, sa sucrerie va être l’un des détonateurs de l’insurrection des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Pour Juchereau, on ne sait rien de son évolution durant la période révolutionnaire. Elle se trouve cependant située dans une zone vite touchée par des bandes insurgées. Enfin, est-il surprenant de constater que des descendants de ces deux familles de propriétaires aux Antilles se marient le siècle suivant ? Le milieu social, les relations et fréquentations communes n’y sont probablement pas étrangers. Et, de fait, ces papiers qui ont longtemps dormi à l’Isle-de-Noé sont un témoignage de liaisons américaines aujourd’hui bien oubliées.

NOTES

1. RIPERT (Roger) (dir), D’Hervey de Saint-Denys (1822-1892), Ile-Saint-Denis, Oniros, 1995.

2. Louis-Pantaléon de Noé, né au Cap-Français en 1728, décédé à Paris en 1816, était propriétaire de la grande sucrerie des Manquets, au quartier de l’Acul-du-Nord, et héritier partiel des habitations Bréda (dont Bréda du Haut-du-Cap, où est né Toussaint Louverture), au nord de Saint-Domingue.

3. Né au Cap-Français en 1741, décédé à Tours en 1833 ; époux en 1774 de Mélanie-Hélène de Barbançois, issue d’une grande famille berrichonne.

4. Cet ensemble, détenu en mains privées, comprend l’inventaire après décès de Joseph-Charles Juchereau de Saint-Denis, la liquidation de ses dettes, de nombreux bilans comptables sur la sucrerie et un précieux plan. Avec le temps, certaines pièces sont malheureusement très abîmées.

5. Voir DONNADIEU (Jean-Louis), «Louis-Pantaléon, comte de Noé : «Un gascon des îles» redécouvert», BSAG n° 384, 2ème trimestre 2007, p. 166-185.

6. Ainsi, Louis-Antoine Juchereau de Saint-Denis (1676-1744), explorateur du Texas (alors espagnol, où il aide à la fondation de missions d’évangélisation) et de la Basse Louisiane (fondateur du poste de Natchitoches en 1713).

7. De leur union nait en 1762, au Trou, Louise-Catherine de Lantilhac de Sédières, épouse en 1781 de Constantin Gravier de Vergennes, fils du comte de Vergennes ministre des Affaires étrangères de Louis XVI. Sur ces alliances matrimoniales, voir BARDIN (Pierre), « Un autre fils Vergennes épouse une autre créole », Généalogie et Histoire de la Caraïbe n° 55, décembre 1993, pages 916-917.

8. Un édit d’août 1715 poussant à réexaminer les titres de noblesse accordés depuis 1689, Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis va, en 1775, entreprendre des démarches pour se voir confirmer « pour lui et ses enfants » la noblesse accordée à son aïeul par Louis XIV (enregistrement de la lettre de noblesse au Parlement de Paris et à la Cour des Aides en juillet 1785). Il porte le titre de marquis. Sur ce point et la carrière militaire des Juchereau : Archives Nationales d’Outre-Mer, Dépôt des Papiers Publics des Colonies, Fonds Ministériels, E 233.

9. On entrevoit le réseau de relations de Joseph-Charles Juchereau de Saint-Denis : le procureur Bayon de Libertat, le major du bataillon des milices du Cap Decourt de la Tonnelle, les négociants Montaudouin (Nantes), Foache (Le Havre), Jalbin (Le Cap), Archin (Port-Louis), les planteurs Papillon à l’Acul-du-Nord et Viaud à Jacquezy, etc. Mais l’essentiel nous échappe.

10. Description… de la partie française de Saint-Domingue, réédition Société Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2004, tome 1, p. 182.

11. Birot (100 carreaux et 21 000 pieds de café), Dutertre (44 carreaux), Croiseuil de Chateaurenaud (154 carreaux), Faurier (53 carreaux), Labrousse (35 carreaux), Bayrou (35 carreaux), Audibert (12 carreaux). Un carreau vaut 1,29 ha à Saint-Domingue.

12. Signe d’une production autonome, outre le sucre.

13. Les «nations» se rapportent d’abord au lieu d’embarquement, non à l’origine ethnique

14. Dit aussi économe ; tient les comptes et vit sur l’habitation.

15. Mise en possession via Me Grimperel, notaire au Cap. L’acte n’est malheureusement pas inclus dans le registre de ce notaire consultable aux Archives Nationales d’Outre-Mer.

16. La documentation s’arrête brusquement quand s’intensifie la Révolution.

17. Le raffinage est uniquement pratiqué en métropole

18. Chiffres rapportés par Siméon Worlock, qui semble cependant en contradiction quand il écrit par ailleurs qu’entre 1772 et 1783 n’ont été produites que 1,7 million de livres-pesant de sucre, soit 149 499 livres-pesant par an, dont la vente rapportait une moyenne annuelle de 89 924 livres argent de Saint-Domingue. Rappelons que la livre de Saint-Domingue vaut un tiers de moins que la livre tournois.

19. «Prise des nègres marrons et frais de geôle» : 234 livres en 1777, 286 livres en 1778, 99 livres en 1779, 150 livres de 1780 à mars 1782. On ne sait pas combien de marrons ont été rattrapés par la milice ou des particuliers.

20. Ainsi, un procès perdu en 1775 contre les héritiers de l’habitation Dureau pour la réclamation d’un terrain de 18 carreaux joignant la sucrerie.

21. Ainsi Louis-Barbe Juchereau offre 300 000 livres à sa nièce Louise-Catherine Lanthilac de Sédières se mariant avec Constantin de Vergennes.

22. Il donne instruction cependant pour vendre la hatte des Perches.

23. Une livre-pesant vaut 0,489 kg.

24. Calcul sur la base de la récolte moyenne annuelle courant entre 1788 et 1790, correspondant à 241 742 livres-pesant de sucre par an (production plus élevée donc que l’estimation a priori de Siméon Worlock en prenant ses fonctions), à raison de 440 francs (ou livres) le millier de livres-pesant. À quoi il faut ajouter l’estimation des sirops (6718 veltes en moyenne, soit environ 51 000 litres, à raison de 75 livres le boucaut de 361,2 litres). Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis va toucher le dixième de cette estimation, soit 107 084 francs, comme le veut la règle de cette indemnisation.

25. Peut-être faut-il rapprocher cette disposition du cas du mulâtre Jean-Louis (fils de qui ? D’un cadre blanc de l’habitation et d’une esclave ?) qui part pour la France en 1783 ?

* Article publié dans le Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Gers n° 410, 4e trimestre 2013, p. 448-475. Voir l'article complet avec les annexes, au format pdf.